こんにちは。

肩関節機能研究会の郷間(@FujikataGoma)です。

今回は『オーバーヘッドスポーツ障害』に対してなにをみて、何をすればいいのかわからない。

そんなオーバーヘッドスポーツリハビリテーション入門者向けの記事となっております。

オーバーヘッドスポーツとは

野球やテニス,バレーボールのように投球やスマッシュ、スパイクなど拳上位での動作を要するスポーツ競技

おそらくこの認識で問題ないと思います。

このようにオーバーヘッドスポーツと一括りにしてしまうと様々なスポーツについて全て解説していかなければいけないため、今回はオーバーヘッドスポーツ障害の中でも私が最も関わりのある”投球障害肩”にフォーカスをあてて話していきたいと思います。

投球障害肩は投球側の肩だけでなく、対側の肩関節、股関節、肘関節、体幹、股関節、膝関節、足関節を含めた全身の連鎖運動と投球フォームの観察が必要となります。

臨床現場では『手投げ』や『肘下がり』を指摘する場面を頻繁に見かけます。

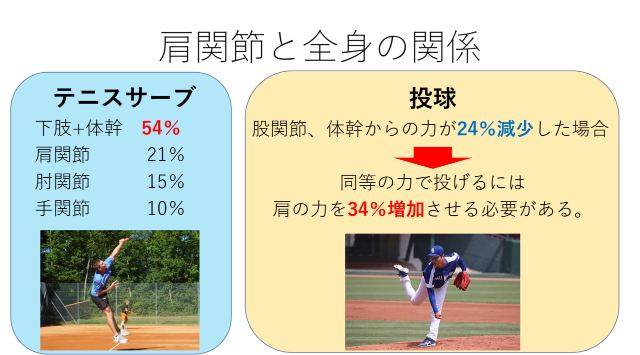

ではオーバーヘッドスポーツは本当に全身をみるべきなのでしょうか?

肩関節 21%

肘関節 15%

手関節 10%

Kibler (1995)

Kibler and Chandler (1995),Seroyer et al (2010),Sciascia and Cromwell (2012)

このように、オーバーヘッドスポーツをみるのであれば肩だけではなく全身をみる必要があります。

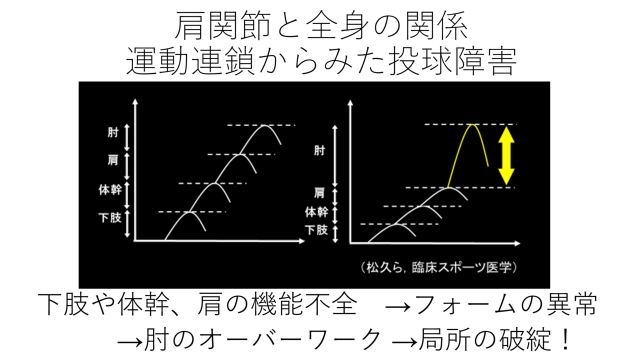

次に、運動連鎖についてみていきましょう。

全身の機能不全はフォームが崩れ、肩や肘などの末梢に負担がかかる可能性が出てきます。

このように、

『肩は肩だけをみても治せない』

『肘は肘だけをみても治せない』ということがわかってきます。

問診

原則として明らかな外傷エピソードは少なくオーバーユースを基盤として発症することが多いため、環境面の不備も原因となってくることが多いです。

学校=中学大会では県内でベスト16以上

部員=17人

ポジション=ピッチャー

同ポジション要員=2人(1人は1年生)

練習量=平日週4日2時間半、休日2日土日

選手に対する期待=高校は県内強豪高校からも声がかかっていて今練習を休むことができない

上記のような選手は頻繁に来院されます。

このようなときは、選手だけに『投げてはいけない』と伝えても上手く監督に伝えられないことや理解されないことが多いです。

親御さんや監督コーチにも説明できる環境づくりを意識しましょう。

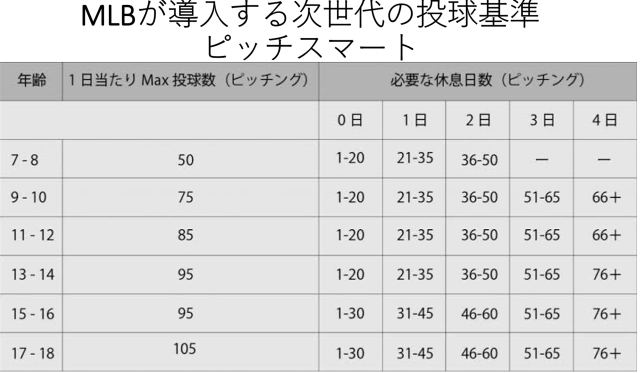

現在関わる野球少年たちの投球回数はこちらのピッチスマートを基準に行っています。

※原則は所属施設の主治医に従いましょう

日本は少年野球から全国大会が頻繁に行われ、1年中野球をする習慣があるため、身体を休める期間が少なくオーバーユースとなりやすいです。

医師、選手本人、監督コーチ、親御さんにしっかり病状をお伝えしたうえで復帰のタイミングや漸増負荷を提案しましょう。

視診

視診は主に肩甲骨周囲のアライメント評価を行います。

特に野球選手は投球側の肩甲骨が外転下方回旋位にあることが非常に多いので確認する必要があります。

1)Winging Scapula

Winging Scapulaが陽性となる場合、前鋸筋や菱形筋、僧帽筋など肩甲骨周囲筋の筋力低下、インピンジメント症候群、肩関節不安感で陽性となりやすいため、要チェックです。

2)SSD(Spine Scapula distance)

肩甲骨の内側縁と脊椎棘突起の間の距離を計測し左右差の確認が重要。1㎝以上の差は陽性。

SSDは評価としてとても重要ですが、先にも述べた通り野球選手はほぼ陽性となる印象です。

触診

圧痛は疼痛の責任病巣の目安をつける意味で重要です。

臨床で圧痛を訴えやすい部位は上腕二頭筋長頭腱、棘下筋、小円筋が非常に多い印象です。

圧痛はその部位に

①直接的な炎症(上腕二頭筋長頭腱炎等)

②筋攣縮や虚血性筋肉痛が生じている可能性が高いですのでしっかり評価しましょう。

小円筋は比較的痛みを訴えやすい部位でもあるので、“左右差”を確認して非投球側よりも強い痛みを訴えた場合は陽性としましょう。

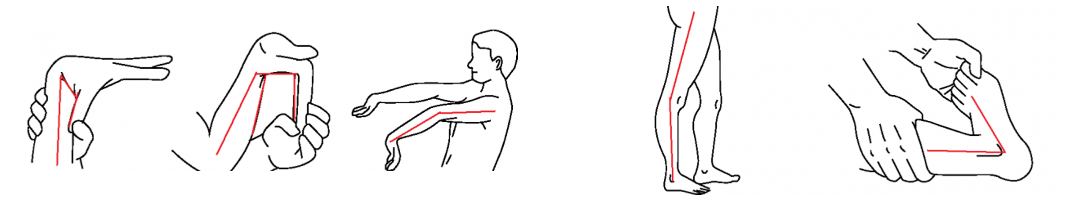

全身の柔軟性評価general joint laxityカーター徴候(Carter C&Wilkinson Jの5徴候(1964)

2.指を反らせた時に腕と平行になるまで反るか?

3.肘のピンと伸ばした時まっすぐより更に反らせることができるか?15°以上反るか

4.膝をピンと伸ばした時10°以上反るか?

5.踵を床につけたまま、屈んで足首が45°以上曲がるか?

この5つのうち3つ以上当てはまった場合、『全身性関節弛緩症』と評価されます。

他にも7項目のLaxity評価もありますが、スクリーニングレベルであれば5徴候でも問題ありません。

ということで今回はオーバーヘッドスポーツをみる場合に必ず知っておきたい基本的な評価ポイントを紹介させていただきました。

今後、別記事にて

『オーバーヘッドスポーツに必要な下肢体幹評価ポイント』

『オーバーヘッドスポーツに必要な肩関節評価ポイント』

『オーバーヘッドスポーツに対する介入~臨床応用~』

を執筆いたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました(^-^)

8月5日(土)20:00~23:00は肩関節機能研究会 初の投球障害セミナー!

このセミナーはこの記事を読んだ人であれば一気に中級者までステップアップできる内容になってます!

参加はこちら

まとめ

✔オーバーヘッドスポーツは肩だけみても治せない

✔選手の環境や全身をみる必要がある。

✔必要に応じて監督やコーチ、親なども巻き込んで治療の指針を決定する必要がある。