上腕二頭筋長頭腱炎は単独の病態として関わることもあれば、腱板断裂の影響で発症する例など様々な臨床場面で関わることの多い病態です。

このように直接の診断としては関わりが少なくても、間接的に関わることも多い、実は身近な上腕二頭筋長頭腱炎について、病態から具体的な理学療法の一方法をご紹介します。

・主な検査方法

・エコー、MRIで見られる特徴的な臨床所見

・上腕二頭筋の機能解剖

・腱板断裂との関係

・リハビリテーションの方法

これらを理解することができます。

それでは早速上腕二頭筋長頭腱炎の病態からみていきたいと思います。

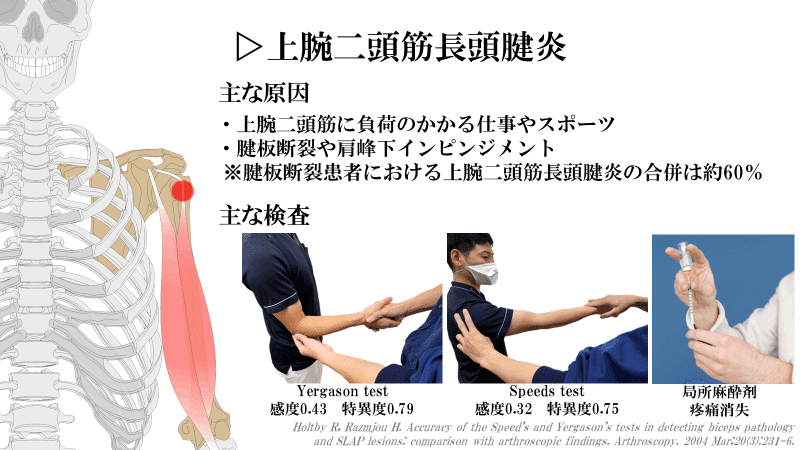

上腕二頭筋長頭腱炎の原因を大まかに分けると以下の2つです。

①過負荷による一次的病態:

上腕二頭筋に負荷のかかる仕事やスポーツによる過用

②代償による二次的病態:

腱板断裂やそれにに伴う腱板断裂によるストレス

また、 腱板断裂患者における上腕二頭筋長頭腱炎の合併は約60%にも及ぶといわれています。

※腱板断裂との関係については後述します!

主な検査

Yergason test:肩関節下垂位、肘90°屈曲位で被験者が自動回外運動を行なうのに対して、検査者は回内抵抗を加え上腕二頭筋の収縮を促し、肩前面部(結節間溝)に痛みが伴えば陽性。

感度0.43 特異度0.79

Speed test:肩関節90°屈曲位、肘伸展位で固定。検査者が手関節部を下方向に抵抗し肩前面部(結節間溝)に痛みが伴えば陽性。

感度0.32 特異度0.75

キシロカインテスト:局所麻酔剤による結節間溝部への注射により疼痛が消失すれば、介入部が責任病変であるといえる。(医師による検査)

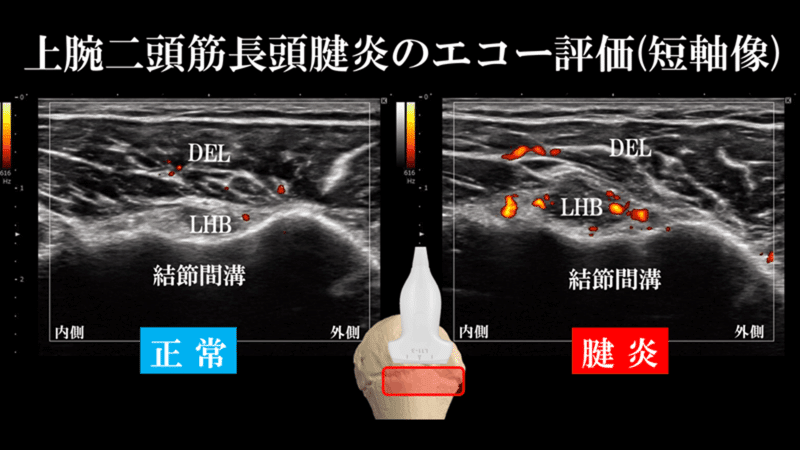

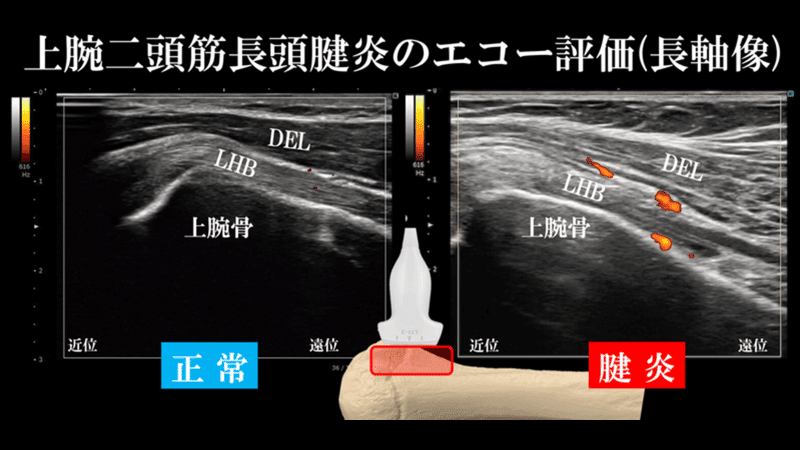

また、近年では超音波画像診断機(エコー)を用いた上腕二頭筋長頭腱炎の評価も一般化されています。

こちらのエコー画像は結節間溝部を長頭腱に対して短軸に描出しているものになります。

正常画像(健側画像)と比較して上腕二頭筋長頭腱炎が生じている患側ではパワードドプラが過度に反応しているのがわかります。

同様に長軸像でも確認していきたいと思います。

“腱炎“と記載されている患側画像では長軸においてもドプラの反応が亢進しているのがわかります。

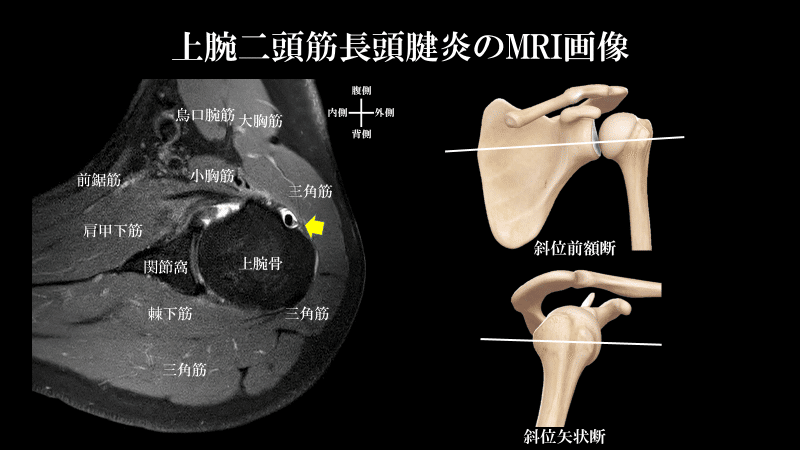

こちらはMRI-AxialView-T2強調画像です。

上腕二頭筋腱の周囲にびまん性のT2高信号、水腫の像が確認できます。

画像所見で病変が生じている部分を触診し圧痛所見と画像所見の位置に相異が無いことを確認することで問題点を確認することができます。

ちなみに病変が比較的均等に広がっている状態を医学用語で「びまん性」といいます。

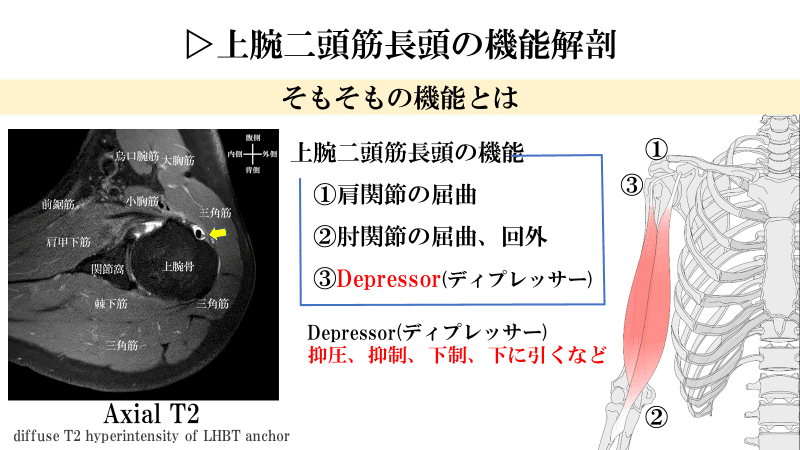

そもそも上腕二頭筋とはどのような筋肉なのか?どのような作用があるのかを簡単におさらいしていきたいと思います。

上腕二頭筋の主な作用は肩関節の屈曲、肘関節の屈曲、回外、そしてDepresserです。

Depresserとは抑圧、抑制、下制、下に引くなどの意味があります。

肩関節におけるDepressorはみなさんお気づきの通り、上腕骨頭に対する骨頭の押し下げる作用です。

しかしDepressorは通常稼働している作用ではなく、“腱板断裂など腱板による骨頭求心性や上方制動性などの機能が破綻したときに生じるもの”ですので解釈には注意が必要です。

ではここからは少々マニアックな内容になります。

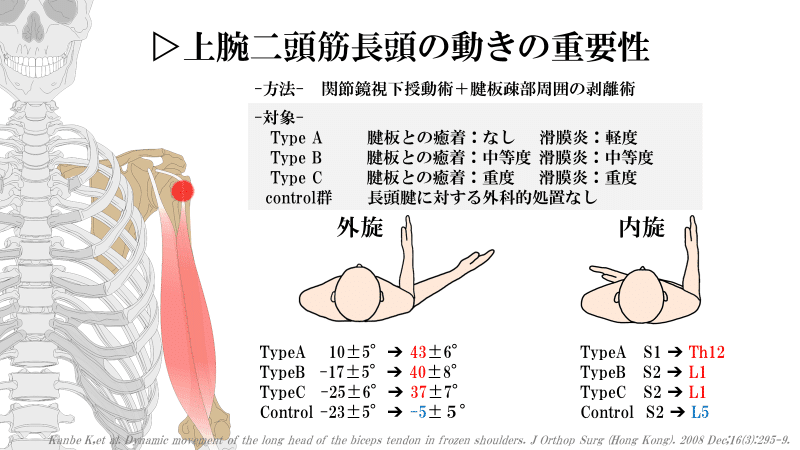

上腕二頭筋長頭腱は結節間溝を滑車のように利用して滑走する組織です。

上腕二頭筋長頭腱の癒着はしばしば肩関節可動域の制限因子にもなります。

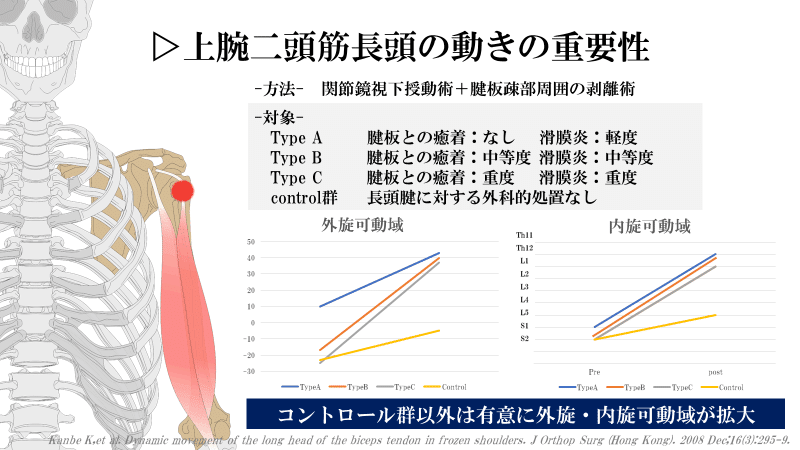

Kanbeらは関節鏡視下授動術を施行した症例に対して、関節包などに対する通常の鏡視下授動術のみを行ったControl群と、癒着・滑膜炎の程度で3つのTypeに分け、腱板疎部周囲の癒着剥離術も加えた合計4つの群の経時的な可動域変化について検討しました。

結果、コントロール群以外は有意に外旋・内旋可動域が拡大したと報告しています。

つまり、上腕二頭筋長頭腱の滑走(滑動)低下は肩甲上腕関節の回旋可動域にも影響しうることがこちらの報告からわかります。

ではここからは上腕二頭筋長頭腱と密接に関わる腱板断裂との関係について紹介します。

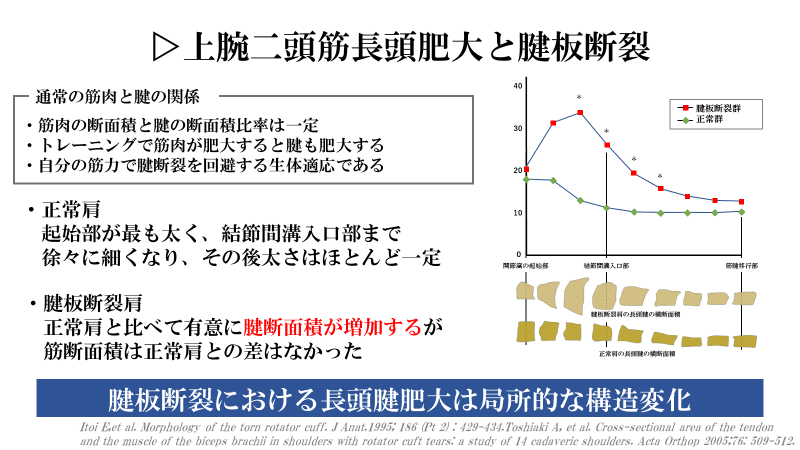

まず、通常の筋肉と腱の関係から紹介します。

通常、筋肉の断面積と腱の断面積の比率は一定です。

トレーニングなどを行い筋肉が肥大すると腱も肥大します。

これは自分の筋力で自分の腱を断裂しないよう回避する生体適応であると考えられています。

もちろん、上腕二頭筋長頭腱も例外ではありません。

上腕二頭筋長頭腱は正常の肩の場合、起始部が最も太く、結節間溝入口部まで徐々に細くなり、その後太さはほとんど一定です。

しかし、腱板断裂肩の上腕二頭筋長頭腱は正常肩の上腕二頭筋長頭腱と比べて有意に腱断面積が増加します。ただし、筋断面積は正常肩と比較してほとんど差がありません。

つまり腱板断裂における長頭腱肥大は“局所的な構造変化”であることがわかります。

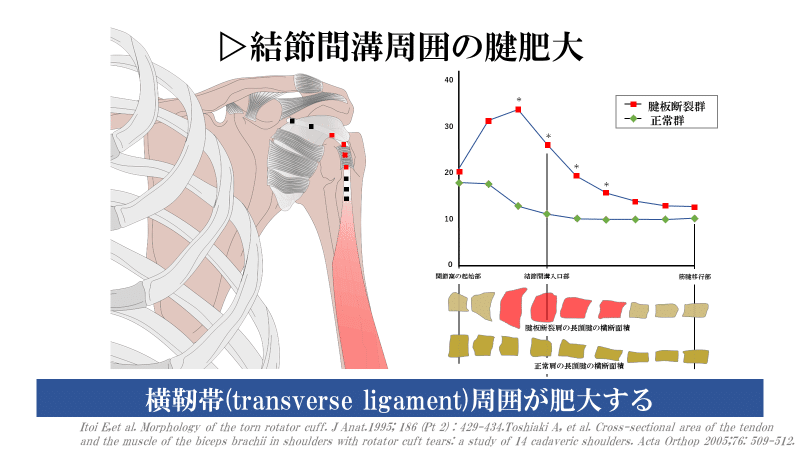

こちらのスライドをみていただくとわかるように、結節間溝部を中心にその上下が肥大していることがわかります。

結節間溝部には上腕二頭筋長頭腱の脱臼を制動する横靭帯(Transverse ligament)が走行しますが長頭腱の肥大により機械的ストレスが生じることがわかります。

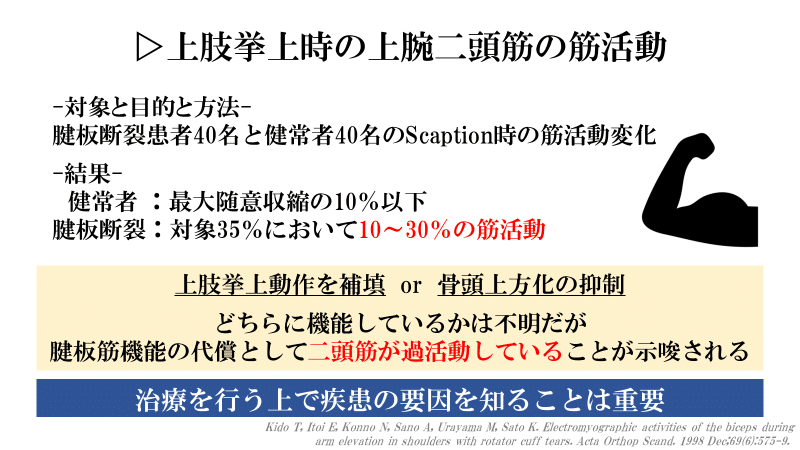

また、上腕二頭筋長頭は腱板断裂が生じていると代償的に過活動が生じる可能性があります。

腱板断裂患者40名と健常者40名のScaption(肩甲骨面上挙上)時の筋活動変化を検討したKidoらの報告では、健常者では上腕二頭筋は最大随意収縮の10%以下であったのに対し、腱板断裂を呈した対象者では35%において10~30%の筋活動が生じたと報告しています。

この過活動が上肢挙上動作の補填をしているのか、骨頭上方化の抑制に寄与しているのかは不明ですが、少なくとも腱板機能の代償として上腕二頭筋が過活動したことが示唆されます。

※こちらの研究では断裂パターンなどで分けられていないので、深堀をすることでどのような断裂パターンで上腕二頭筋が過活動するのかがわかるかもしれません。

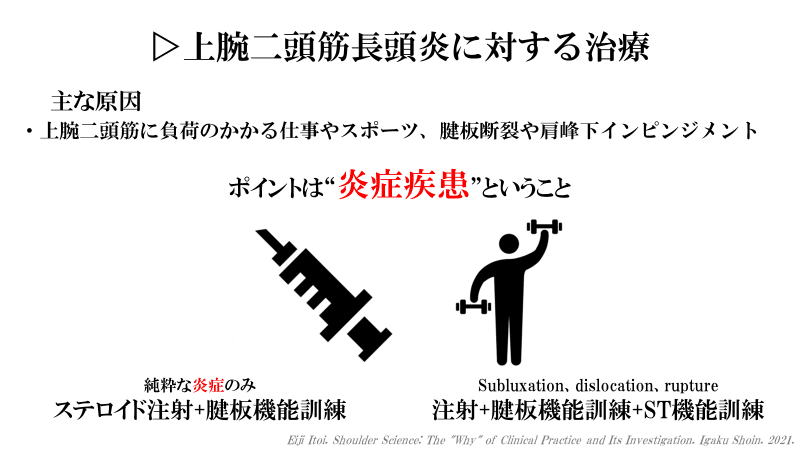

ではここからは上腕二頭筋長頭腱炎に対してどのような治療、介入をしていけばいいのかをご紹介させていただきます。

では一度上腕二頭筋長頭腱炎の原因を振り返ってみましょう。

“主な原因は上腕二頭筋に負荷のかかる仕事やスポーツ、腱板断裂や肩峰下インピンジメント”である。

そして病態のポイントが”炎症疾患である“というところです。

炎症は基本的に一過性のものであり可逆的な病変です。

純粋な炎症のみの場合は抗炎症作用のあるステロイド注射や過負荷が生じている上腕二頭筋を補うように腱板機能訓練を行うのが一般的です。

また、亜脱臼(Subluxation)、脱臼(dislocation)、腱断裂(rupture)が合併している場合は純粋な炎症のみの介入である抗炎症性のステロイド注射と腱板機能訓練に加え、肩甲胸郭関節機能訓練も併用することでより効果的な上腕二頭筋長頭腱炎への負担軽減を図ることができます。

では具体的にどのような介入をすればいいのでしょうか?

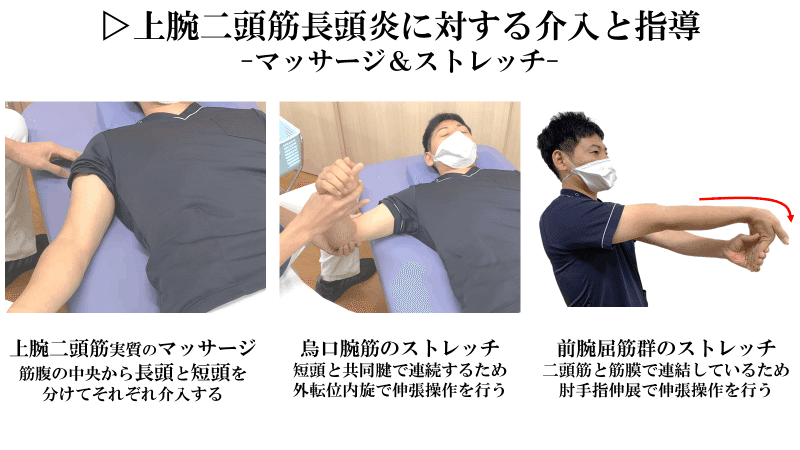

まずはoverworkを呈している上腕二頭筋に対するマッサージです。

マッサージは即時的な除痛効果が期待できますがその効果は短期的という欠点があります。

私たちが理学療法として行うことも大切ですが、セルフケアとして日中もこまめに行っていただくよう指導しましょう。

理学療法で行う場合は“二頭筋”ですので上腕二頭筋の長頭と短頭の筋間に指を入れそれぞれマッサージを行うことも大切です。

続いて烏口腕筋のストレッチです。

烏口腕筋と上腕二頭筋短頭は烏口突起に付着する前に共同腱(Conjoint tendon)として連続しています。

つまり、長頭⇆短頭⇆烏口腕筋と連続していますので間接的に上腕二頭筋長頭のリラクゼーションを図ることができます。

ストレッチもマッサージ同様、除痛効果などが期待できます。筋肉は血管栄養により機能していますので、柔軟性、伸張性を維持することで虚血性の疼痛予防にも重要です。

そして最後に前腕屈筋群のストレッチです。

上腕二頭筋腱膜は前腕屈筋群に付着します。

烏口腕筋と同様に前腕屈筋群のストレッチを行うことで間接的に上腕二頭筋へのストレスを軽減することが期待できます。

続いて運動療法です。

今回は腱板筋群の運動(Cuff-ex)を紹介させていただきます。

まずは棘上筋です。

上腕二頭筋の代償は挙上90~120°で上昇するといわれています。

上腕二頭筋か過活動してしまうと本末転倒ですので挙上60°までの運動で留めて棘上筋の機能向上を図ります。

続いて棘下筋、肩甲下筋、小円筋です。

これらはそれぞれ回旋作用を呈しています。

最も重要なポイントは、回旋運動時に回内運動を加えることです。上腕二頭筋は回外作用がありますので、回内運動を伴わせることで過度な代償を予防することができます。

なんとなく普段行っている腱板機能訓練もこのようにワンポイントを意識するだけでも効果的に目的の運動を遂行することが可能になります。

最後に肩甲胸郭関節機能訓練です。

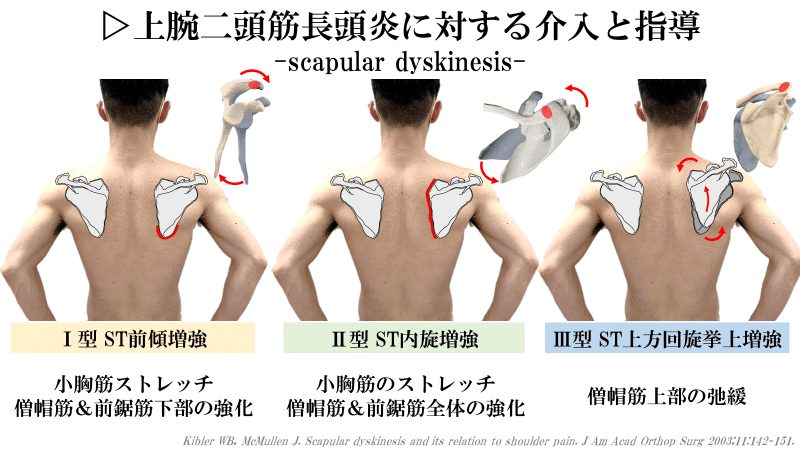

まずは肩甲骨位置異常(Scapular Diskinesis)からみていきたいと思います。

KiblerらはScapular Diskinesisを3つのタイプに分けています。

Ⅰ型 ST前傾増強

Ⅱ型 ST内旋増強

Ⅲ型 ST上方回旋挙上増強

それぞれのタイプに対しては

Ⅰ型 ST前傾増強:小胸筋ストレッチ、僧帽筋&前鋸筋下部の強化

Ⅱ型 ST内旋増強:小胸筋のストレッチ、僧帽筋&前鋸筋全体の強化

Ⅲ型 ST上方回旋挙上増強:僧帽筋上部の弛緩

を行います。

ではそれぞれの運動をみていきたいと思います。

まずは小胸筋のストレッチです。小胸筋は下方回旋、内旋、前傾に作用します。

付着部は第2-5肋骨から起始し、烏口突起に停止しますのでこの2点間を離すように操作することで小胸筋を伸張することができます。

また、伸張するだけでなく小胸筋の拮抗作用である肩甲骨の上方回旋、外旋、後傾運動を誘導することで、対処療法からマルアライメントの是正に一役を買います。

この際、上方回旋なら約40°、外旋なら約6°、後傾なら約25°動くように誘導することで挙上動作時の肩甲骨運動学習を行うことができます。

続いて僧帽筋下部線維の徒手誘導です。

僧帽筋下部線維には棘三角から起始し、第7~12胸椎棘突起に付着します。

2点間を近づけるよう意識しながら僧帽筋下部線維の運動を誘導します。

そして最後に前鋸筋下部筋束の運動誘導です。

動画のような動きを“Serratus punch”といいます。

Serratus punchは前鋸筋を用いた肩甲骨実質の外転運動を利用した肩甲骨運動になります。

実際にSerratus punchを誘導する際は、外転運動の前に十分な肩甲骨の内転運動を行ない、最大伸張位から最大収縮を行えるよう誘導していきます。

また、肩甲骨外転運動時には肩甲骨の挙上代償が生じやすいので、Shrugがみられる際は適宜修正していきましょう。

また前鋸筋の項の次にお話ししますが、菱形筋や肩甲挙筋が短縮していると前鋸筋による肩甲骨外転運動がうまくいかないことも多いので必要時は菱形筋や挙筋に対するマッサージやストレッチを行ってから徒手的に前鋸筋下部筋束の運動を誘導してみましょう。

ということで今回は”上腕二頭筋長頭腱炎”についてまとめさせていただきました。

本記事を読んで少しでも明日の臨床に活かしてくだされば嬉しいです。