こんにちは。

肩関節機能研究会の郷間です。

Twitter ➡FujikataGoma

Instagram ➡fujikatagoma

今回は肩関節下垂位外旋運動制限に関与する“筋肉”にフォーカスを当ててどのような操作を意識すれば、より効率良く伸張操作を行うことができるのか。

といった基本的なお話をしていきたいと思いいます。

・運動学や機能解剖学が苦手な方、勉強したい方

・理解はしているけど臨床に落とし込めず悩んでいる方

・自分では理解しているけど後輩に上手く説明できない方

それではさっそく本編に入っていきたいと思います(^-^)

可動域制限を見極める! その制限は器質的?機能的?筋性?靭帯性?

そもそも下垂位外旋制限にはどのような組織が関与しているのでしょうか?

まず重要なことは骨折や骨棘、骨片、石灰など“器質的な問題”がないことです。

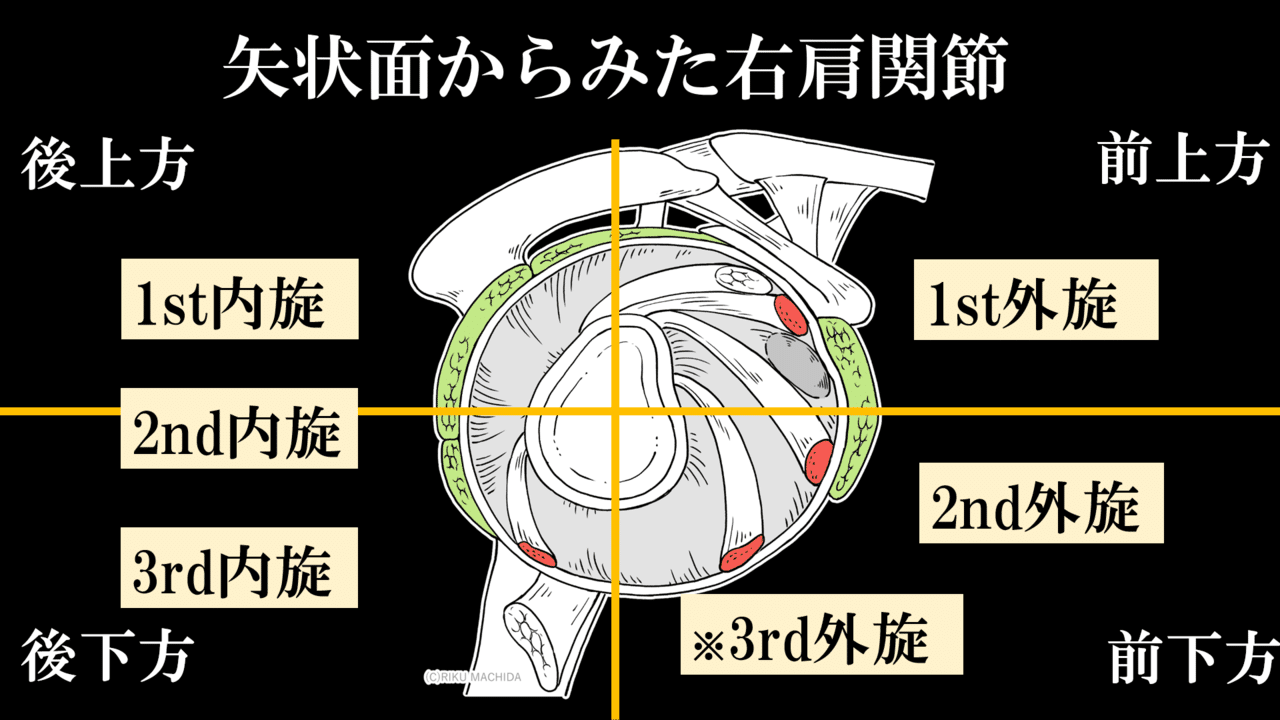

それらを否定した上では矢状面からみた肩関節前上方に走行する筋肉や靭帯が制限因子になることが多いです。

こちらは簡単な下垂位外旋制限のフォローチャートです。

まずは基本的なところですが画像所見などを用いて下垂位外旋運動の制限が”器質的な問題なのか”?

それとも軟部組織などによる”機能的な問題なのか“を見分ける必要があります。

ではどのようにして器質的な問題と機能題を見分ければいいのでしょうか?

一般的にはレントゲンやCT、MRIや超音波画像診断機を用いた“画像所見”が主流です。

もし器質的な問題の場合は私たちセラピストではどうにもならないことがありますので今後の治療方針を含めて”主治医に相談“したり”患者説明”を丁寧に行うことが重要であると考えています。

そして機能的な問題の場合は筋肉によるものなのか?

靭帯によるものなのか?

を見極めるのですが、これに関しては完全に筋肉性と靭帯性を分けるは難しいので私の場合は介入に対して”レスポンスが良いのか“、”悪いのか”で判断をすることが多いです。

レスポンスが良い⇒例:即時的に可動域が拡大する

レスポンスが悪い⇒例:数回介入しても中々可動域改善を認めない

下垂位外旋制限が筋肉性か靭帯性か見極めることが困難な理由は2つあります。

1つ目は烏口上腕靭帯が棘上筋や肩甲下筋を包み込むように骨や腱性部に付着いる1)からです。

そして2つ目が烏口上腕靭帯は上関節上腕靭帯および前方関節包との境界が肉眼的にも不明瞭2)だからです。

これらのことから細かく分けて評価することが困難と考えています。

そのため、今回は比較的イメージのしやすい筋軟部組織の効率的な伸張操作方法について運動学、機能解剖学的観点からお話ししていきたいと思います。

まず、肩前上方に走行する筋肉には何があるのでしょうか?

✔肩甲下筋上部線維

✔小胸筋 ※破格例

『小胸筋は烏口突起から肋骨に付着するから“肩甲上腕関節”の運動には関与しないぞ?』

と思ったひとは必ず最後まで読んでください(^-^)ノ

棘上筋前部線維の伸張操作

では、まずは棘上筋前部線維から解説していきましょう。

棘上筋(Supraspinatus:SSP)は前部線維と後部線維に分けられます。

なかでも前部線維は文字通り前方に走行しているため、骨頭の内外旋軸の前方を走行します。

そのため、水平面(Horizontal plane)においては主に“内旋”に作用します。

したがって棘上筋前部線維の場合は“外旋”を行うことでは効率よく伸張操作を行うことができることがわかりますね。

続いて前額面(Coronal plane)です。

前額面においては内外転軸の上方を走行するため主に“外転”に作用します。

したがって“内転”を行うことで効率よく伸張操作を行うことができます。

最後に矢状面(Sagittal plane)です。

矢状面においては屈伸軸の前方を走行するため主に“屈曲”に作用します。

したがって“伸展”を行うことで効率よく伸張操作を行うことができます。

ではここまでのおさらいで棘上筋前方線維の伸張操作を骨模型を用いて確認してみましょう。

今回は通常の内転運動と内転+外旋+伸展運動で比較してみました。

少し見にくいですが右の動画の方が棘上筋前部線維が効率よく伸張していることがわかりますね。

では、ここまでの上腕骨の”内転・外旋・伸展“操作がほんとうにベストのストレッチ方法なのでしょうか?

私は答えはNOだと思っています。

本来、肩甲上腕関節は上腕骨と肩甲骨からなる人体最大の可動性を可能にする球関節です。

上腕骨のみならず肩甲骨も操作することでさらに効率のいい伸張操作を行えると考えています。

では実際に肩甲骨操作を加えた比較動画をご覧ください。

肩甲骨を固定して、単純な肩内外転運動を行った場合と、内転に伴う肩甲骨の挙上&上方回旋、外転に伴う肩甲骨の下制&下方回旋を行った場合では、第二肩関節(肩峰下)に位置する棘上筋の伸張率が大きく異なることがわかるかと思います。

これらのことから棘上筋の前部線維を効率よく伸張する場合は上腕骨の内転、外旋、伸展と肩甲骨の挙上、上方回旋操作を複合的に行う伸張操作が最も効率的な方法と考えています。

肩甲下筋上部線維の伸張操作

では次に肩甲下筋上部線維について解説していきたいと思います。

肩甲下筋(Subscapularis:SSC)は上部線維と下部線維(中には上中下線維とわけている方もいますね)に分けることが可能な半羽状筋構造をした非常に力強い腱板筋の一つです3)4)。

上のスライドをみてもらうとわかるように肩甲下筋は他の腱板筋群と比べて非常に大きく、棘上筋、棘下筋、小円筋を合わせた生理的断面積は肩甲下筋とほぼ同等とも報告されています5)。

余談ですが、羽状筋は紡錘状筋に比べて構成する筋線維の長さが短いため運動範囲は小さいですが、その分筋線維数が多くなるためより大きな力を発揮できる特徴があると言われています。

腱板構成筋がいずれも羽状筋の形態をとっていることは、人体で最も大きな可動性を有する肩関節において、腱板構成筋が骨頭に安定した支点を与える強力なdynamicstabilizerとして作用する3)ことがわかりますね。

ちなみに多羽状筋とは羽状の腱(鳥の羽のような筋内腱)が複数存在する形態を指します。

肩甲下筋は他の腱板筋群と比べても筋内腱が多く、3-5本存在します。

そんな肩甲下筋はどのようにしたら効率よく伸張操作を行うことができるのでしょうか?

棘上筋と同じ要領でみていきましょう。

まずは水平面です。

水平面においては内外旋軸の前方を走行するため主に”内旋”に作用します。

したがって“外旋”を行うことで効率よく伸張操作を行うことができます。

続いて前額面です。

前額面においては内外転軸の上方を走行するため主に“外転”に作用します。

したがって“内転”を行うことで効率よく伸張操作を行うことができます。

最後に矢状面です。

矢状面においては屈伸軸の前方を走行するため主に“屈曲”に作用します。

したがって“伸展”を行うことで効率よく伸張操作を行うことができます。

これら3面を合わせて考えると肩甲下筋上部線維を効率よく伸張させるには肩関節の内転・外旋・伸展を行うことで最も効率よく伸張操作を加えることが可能なことがわかりますね。

小胸筋の伸張操作

小胸筋(Pectoralis minor:Pmi)

冒頭でも話題にあげましたが小胸筋はそもそも第2-5肋骨から起始し烏口突起に停止する筋肉です。

しかし、すべてのヒトが烏口突起に付着するわけではありません。

小胸筋は一部のヒトでは烏口突起に付着するのみならず烏口上腕靭帯と同様の走行で上腕骨側まで付着すると言われています。

このような一部のヒトの身体で構成されている構造などのことを総称して“破格例”と言います。

ちなみに小胸筋の破格例のことを”小胸筋の延長腱“といいます。

小胸筋延長腱の発現率に関する論文を集めてみると上から15%.16%.36%.10%.そして40%6)と発現率は異なりますが邦国の報告では36-40%と非常に高い発現率を有していることからアジア人では小胸筋延長腱の発現率が高まることが考えられています。

40%というのは個体差というよりももはや普通に保有しているものと考えてもいいかもしれませんね(^-^)

では小胸筋延長腱があると肩関節にどのような影響をもたらすのでしょうか?

棘上筋腱から小胸筋延長腱を切り離したことで外旋制限が改善されたという報告から小胸筋の短縮が生じることで肩関節の外旋制限となり得ることも考えられます6)。

そのため、肩関節拘縮のある患者で外旋時に前胸部痛を認めた場合は小胸筋延長腱が存在していると疑う必要もあるかと思います。

40%という数値をみると、小胸筋延長腱の存在は無視できないものですね。

では実際に小胸筋の延長腱を観察してみましょう。

こちらは成人男性の小胸筋を描出したところ、きれいに延長腱が描出できたので撮影したものになります。

このように小胸筋延長腱と烏口上腕靭帯はほとんど同じ走行で上腕骨方向へと走行しているのですが、2つの組織は明瞭に区別が可能な異なる組織であると報告されています6)。

小胸筋の延長腱がある場合は腱性もしくは筋性部である一方、烏口上腕靭帯は弾性に富む疎性結合組織であり肉眼的にもその違いは明らかだそうですね。

では実際に内外旋運動を行った時、延長腱はどのように描出されどのような動態になるのか見ていきたいと思います。

このように小胸筋延長腱を有する破格例においては肩関節の内外旋運動に伴い、烏口突起の上部を滑走する小胸筋延長腱の長軸動態が観察できます。

そもそも小胸筋作用は肩甲骨の外転、前傾、内旋、下方回旋ですので小胸筋延長腱を有する破格例においてはこれら肩甲骨運動に肩関節の内旋を加えた運動が主の作用となることがわかります。

したがって、破格例の伸張操作を行う場合は肩関節の外旋と肩甲骨の内転、後傾、外旋、上方回旋運動複合的に行うことで効率よく伸張操作を行うことが可能であることが考えられますね(^-^)

まとめ

今回は肩関節下垂位外旋運動に関与する筋軟部組織の伸張方法について基本的な機能解剖学や運動学の観点からを解説させていただきました。

実際の患者さんの場合は骨格や姿勢など多種多様のアライメントを呈しておりますがこれらの視点・観点を意識して行えばよりスムーズな介入が可能になると思います。